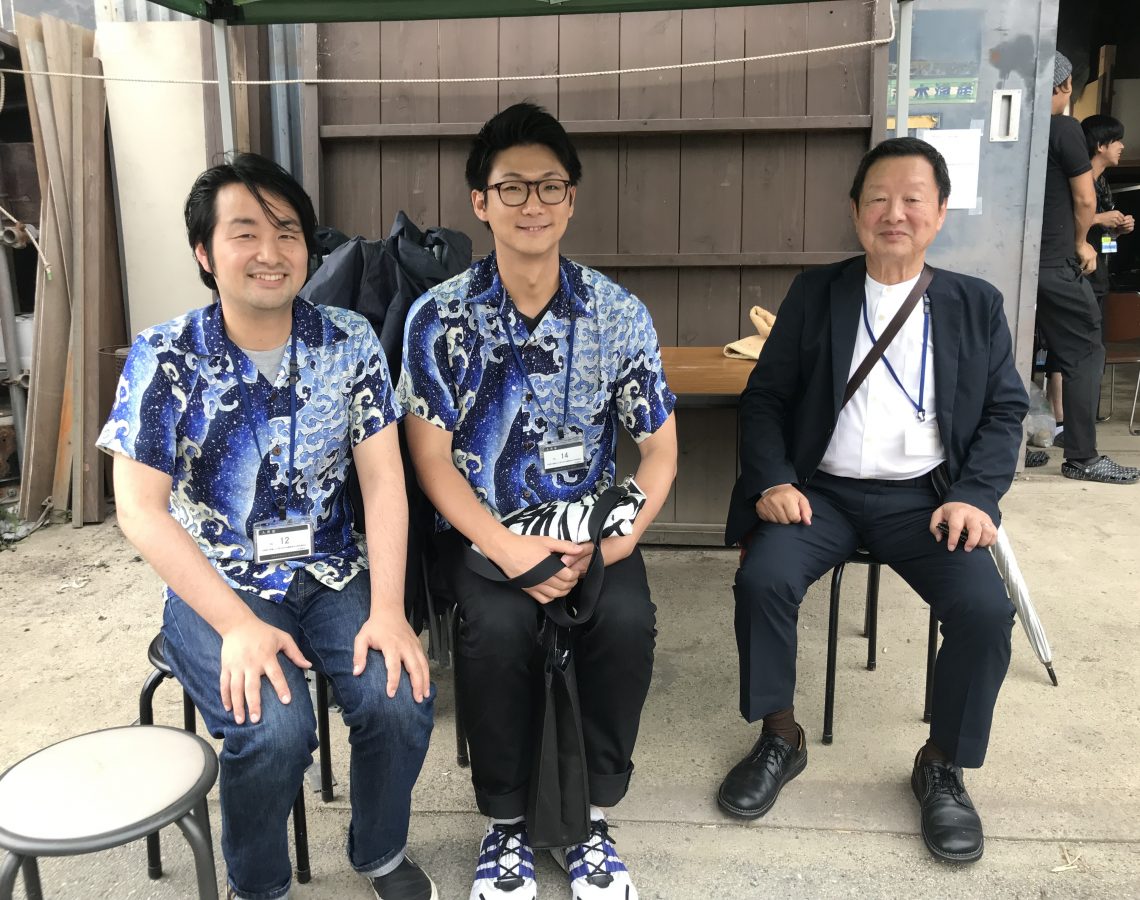

塩澤:

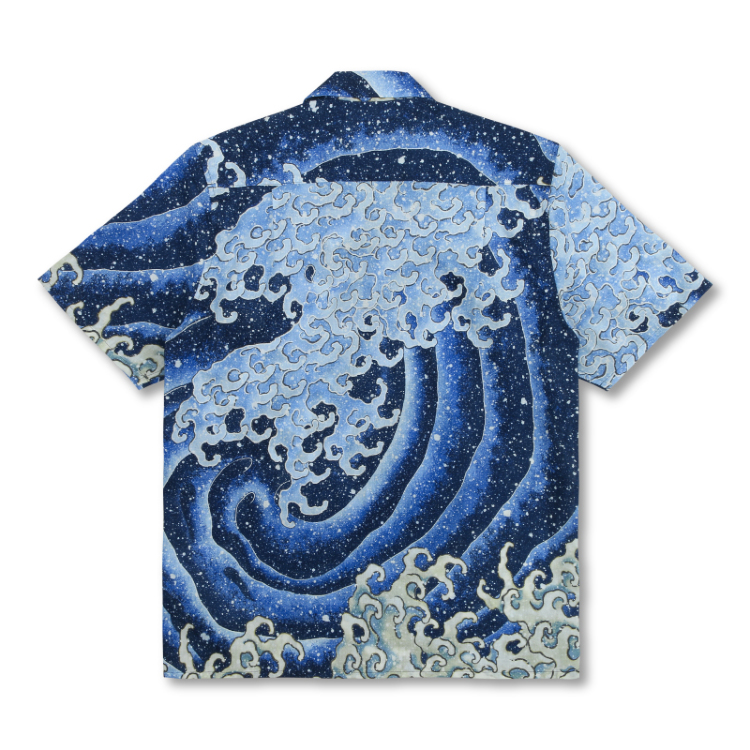

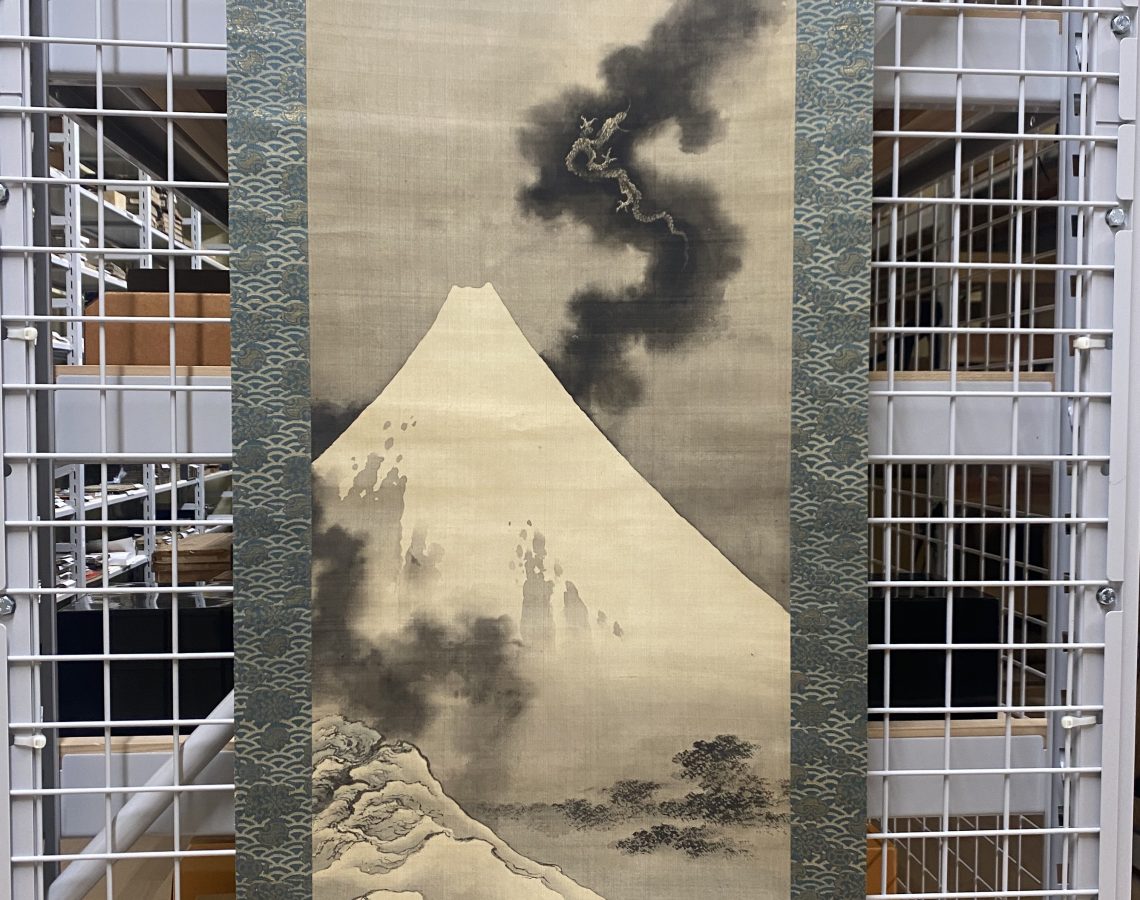

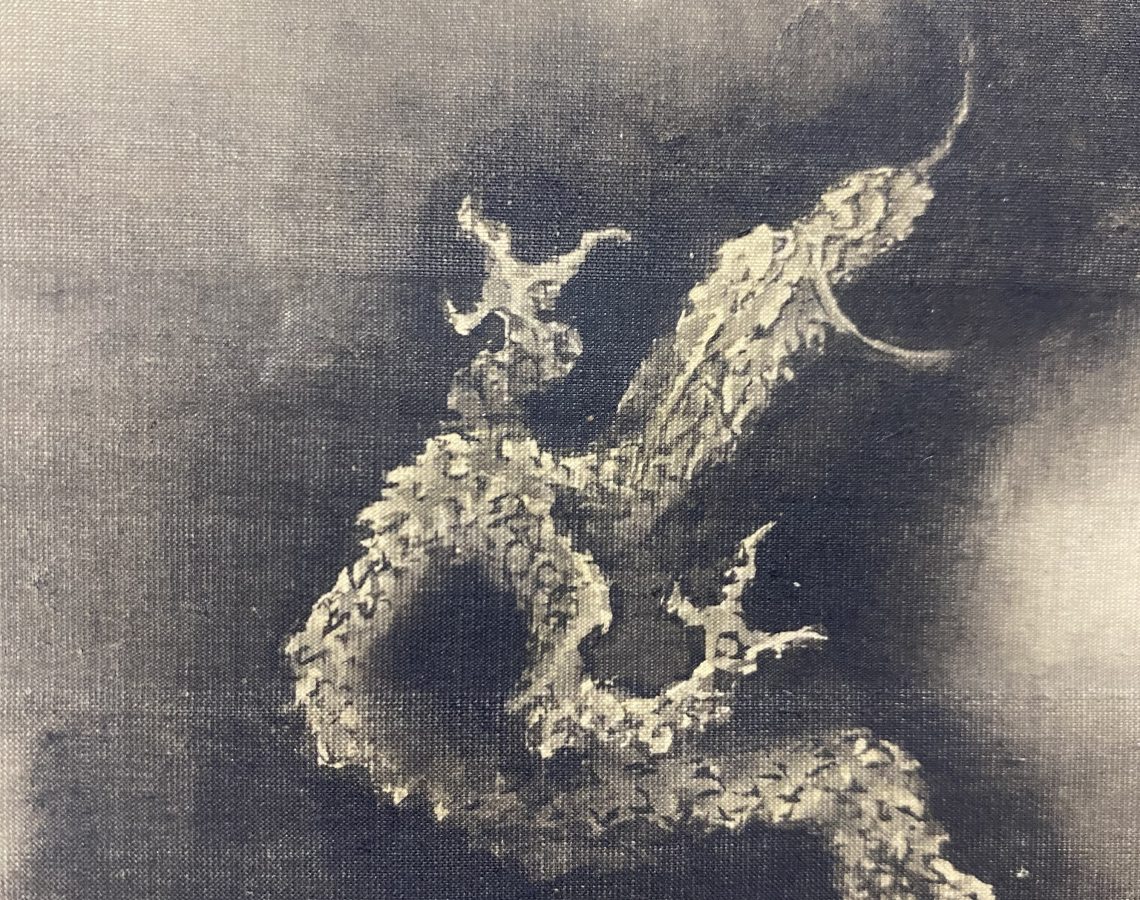

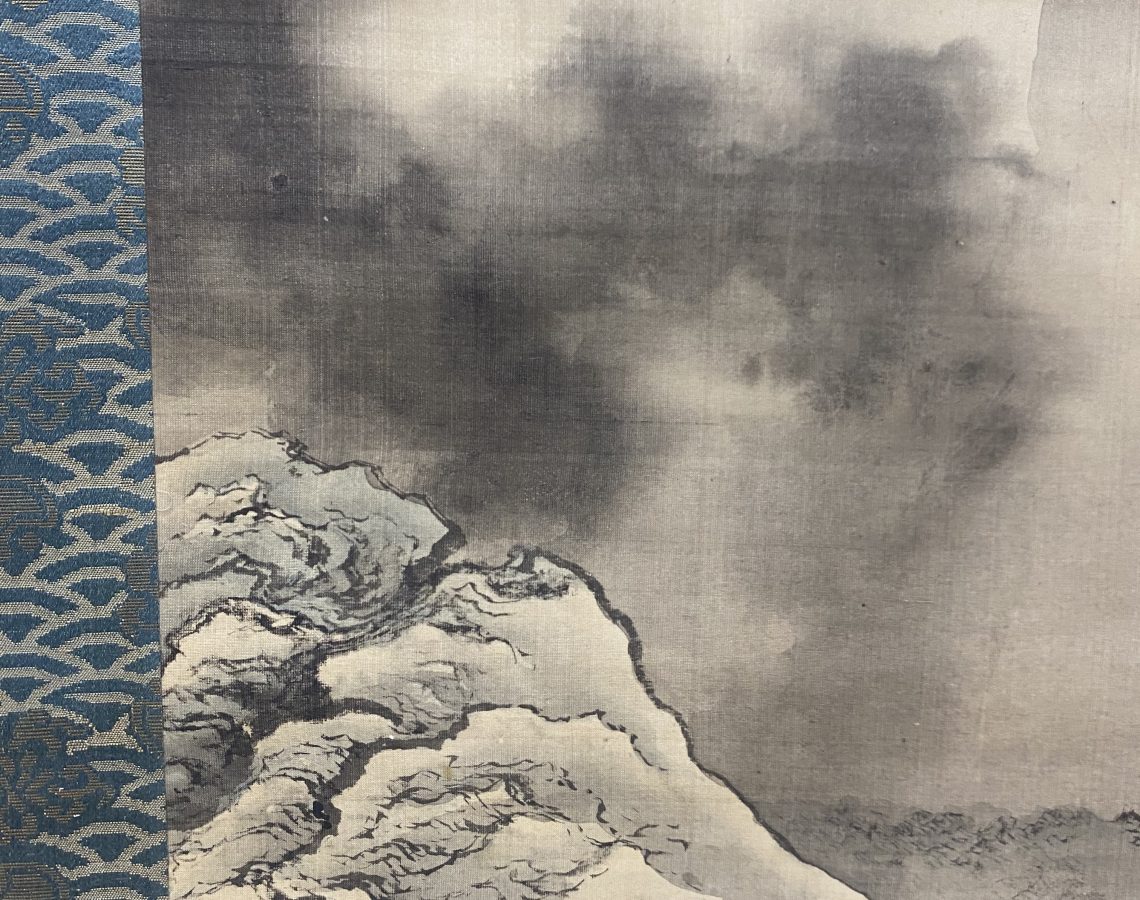

完成品を見たとき、絵全体の迫力や龍や雲の繊細なところまで伝わる工夫されたデザインで、まさに「富士越龍」をアロハにしたものだなと思いました。よくここまで落とし込んだなと感じましたね。

亀田:

そう言っていただけて、嬉しいです。北斎ファンの1人として、国内外問わず同じ思いを持つ北斎ファンにぜひ着てほしいです。あとは「ここぞ!」という場面の勝負服としても着てほしい。北斎といえば「神奈川沖浪裏」が一番有名なので、「北斎=波」の印象が海外でも強いなか、この「富士越龍」でいろんな角度から北斎を知ってもらうきっかけが作れたと思います。

塩澤:

これからの北斎館の役割は、海外でもメジャーとなりつつある北斎の新しい魅力をいかに伝えていくか、晩年の傑作「怒涛図男浪」と「富士越龍」が小布施にあるということを伝えていくかです。2024年には、イギリスのノーリッジで複製画をメインにした展覧会を開催しました。2025年はフランスのナントでも、ブルターニュ公爵城博物館で「小布施の北斎展」が開催される予定です。現地でもPagongさんの商品を販売できると良いと思います。私自身もアロハやボタンダウンを着ていくのですが、大変好評で絵に興味を持ってくれる人が多いです。様々な取り組みを通して、最終的には小布施にPagongの服を着て、練り歩いてきてくれたら本当に嬉しいですね。

亀田:

良いですね。小布施は本当に良い町です。北斎を中心に町全体で盛り上げようとしていて、いつも刺激を受けています。北斎がまだそこにいるかのような、何かそういうライブ感を感じられる町だと思います。

塩澤:

最後に大切なことをお伝えさせてください。このパゴンさんで販売していただいている「怒涛図男浪」と「富士越龍」の売上金額の一部は、ロイヤリティとしてご納付いただいており、当館北斎作品の修繕・保存・収集に活用されています。つまり、「怒涛図男浪」と「富士越龍」の商品をご購入いただいた方は、北斎作品を守ることにもつながっているということです。「三方よし」という言葉がありますが、伝統を守る良い仕組みを長く続けていただき、本当にありがとうございます。

亀田:

いえいえ、こちらこそいつも快くご協力いただきありがとうございます。これからも一緒に北斎や小布施を盛り上げていきましょう。

語:塩澤耕平さん / 北斎館 副館長

亀田富博 / Pagong 株式会社亀田富染工場 代表取締役